Französisch-polnische Beziehungen

| |

| Frankreich | Polen |

Die Französisch-polnischen Beziehungen lassen sich um mehrere Jahrhunderte zurückverfolgen und weisen einen besonderen Charakter auf. Ab dem 16. Jahrhundert versuchten die beiden Länder mehrfach, Bündnisse zu schließen und politisch zusammenzuarbeiten, und das französische und das polnische Herrscherhaus heirateten mehrmals miteinander. Die Beziehungen gewannen während der Herrschaft von Napoleon I. an Bedeutung, als die Polen Verbündete von Napoleon waren und begeistert in den Napoleonischen Kriegen auf Seite der Franzosen kämpften. Während den antirussischen polnischen Aufständen von 1830 und 1863 sympathisierten die Franzosen mit den polnischen Rebellen, griffen aber nicht auf Seite der Polen ein. Zu dieser Zeit ließ sich eine große polnische Gemeinschaft in Frankreich nieder. Nach der Wiedergeburt des unabhängigen Polens nach dem Ersten Weltkrieg waren Polen und Frankreich während der Zwischenkriegszeit und des Zweiten Weltkriegs Verbündete. Frankreich erklärte NS-Deutschland den Krieg, als es 1939 in Polen einmarschierte, aber Frankreich beteiligte sich größtenteils nicht an militärischen Aktionen und wurde daher beschuldigt, nicht entsprechend der Bündnisverpflichtungen mit Polen gehandelt zu haben. Dieses Gefühl eines „westlichen Verrats“ belastete spätere Beziehungen, welche deshalb bis heute eine gewisse Ambivalenz aufweisen. Während des Kalten Krieges waren beide auf entgegengesetzten Seiten des Eisernen Vorhangs, weshalb die diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und der Volksrepublik Polen nur wenig intensiv waren. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks trat Polen der NATO und der EU bei, wodurch die Beziehungen deutlich an Gewicht gewinnen konnten. Beide Staaten arbeiten zudem seit 1991 eng als Teil des Weimarer Dreiecks mit der Bundesrepublik Deutschland zusammen.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vor dem 18. Jahrhundert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

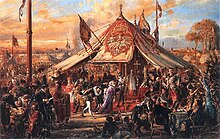

Durch die gemeinsame katholische Religion bestand eine verbindende Gemeinsamkeit zwischen dem Königreich Polen und dem Königreich Frankreich. Da der Staat Polen-Litauen jedoch nur wenig in die Kriege in Westeuropa eingebunden war, hatten die französisch-polnischen Beziehungen vor dem 18. Jahrhundert eine eher zweitrangige Bedeutung. Französische und polnische Truppen kämpften gemeinsam als Teil einer größeren europäischen Koalition gegen die Osmanen in der Schlacht von Nikopolis im Jahr 1396. Im Jahr 1524 wurde ein erstes französisch-polnisches Bündnis geschlossen, das jedoch scheiterte, nachdem König Franz I. von Frankreich in der Schlacht von Pavia 1525 von Truppen Karls V. von Österreich und Spanien besiegt und gefangen genommen wurde. 1573 wurde Heinrich III. von Frankreich zum König von Polen gewählt, der jedoch im folgenden Jahr heimlich das Land verließ, um König von Frankreich zu werden. Er bezeichnete die Polen als „barbarisch, hochmütig, treulos, prahlerisch und geschwätzig“.[1]

Zwei polnische Könige, Władysław IV. Wasa und Johann II. Kasimir, waren mit der französischen Prinzessin Luisa Maria Gonzaga verheiratet. Nach seiner Abdankung im Jahr 1668 ging Johann II. Kasimir nach Frankreich, wo er den Jesuiten beitrat und Abt der Abtei Saint-Germain-des-Prés in Paris wurde. Sein Herz wurde hier begraben. Ende des 17. Jahrhunderts heiratete König Johann III. Sobieski die französische Prinzessin Marie Casimire Louise de la Grange d’Arquien und versucht erneut, ein französisch-polnisches Bündnis zu schmieden. Im Jahr 1675 wurde ein Bündnisvertrag unterzeichnet, der jedoch aufgrund externer Faktoren nicht umgesetzt wurde. Nachdem Marie Casimire sich von Versailles beleidigt fühlte, schloss ihr Gemahl unter ihrem Einfluss stattdessen 1683 ein Bündnis mit Österreich.[2]

18. Jahrhundert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In den 1730er Jahren versucht Stanisław I. Leszczyński, König von Polen, Sobieskis frühere Bemühungen fortzusetzen und Polen und Frankreich zu verbünden. Nach der Niederlage im Polnischen Erbfolgekrieg, trotz französischer Unterstützung, zog er sich nach Frankreich zurück, wo er 1737 Herzog von Lothringen wurde. Er war ein großer Förderer von Kunst und Wissenschaft in Lothringen. Er gründete die Académie de Stanislas in Nancy und gab den Bau der Place Stanislas in Auftrag, des beeindruckenden Hauptplatzes von Nancy, der heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde seine Tochter, Prinzessin Marie Leszczyńska, französische Königin und Gemahlin von Ludwig XV.[1]

Während der antirussischen Konföderation von Bar unterstützte der französische Königshof die polnischen Konföderierten durch die Entsendung französischer Offiziere unter Charles-François Dumouriez. Im späten 18. Jahrhundert erlebten sowohl Polen als auch Frankreich eine revolutionäre Phase, wobei die Französische Revolution einen großen Einfluss auf die Reformen des Vierjährigen Sejm und die erste Einführung einer modernen Verfassung in Polen und Europa hatte. Ein offizielles polnisch-französisches Bündnis gab es jedoch nie. Frankreich wollte sich nämlich nicht mit Polen verbünden, da Polens Nachbarn, Preußen, Österreich und Russland, in Erwartung eines solchen Bündnisses und in Anbetracht der polnischen Reformen und der Bedrohung durch die polnischen Jakobiner mit der Teilung Polens beschäftigt waren und so weniger Ressourcen für die Auseinandersetzung mit den Ereignissen in Frankreich zur Verfügung hatten.

Napoleonische Zeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Schaffung des Herzogtums Warschau durch Napoleon I. ließ 1807 die polnische Nation wiederauferstehen, die durch die Teilungen von 1795 ausgelöscht worden war.[3] Napoleon wollte mit dem polnischen Staat einen Puffer zwischen Österreich, Preußen und Russland schaffen, der ihm loyal war. Als Herzog setzte er Friedrich August I. von Sachsen ein. Die bleibende Bedeutung des napoleonischen Herzogtums besteht darin, dass es die alte feudale Gesellschaftsordnung abschaffte und zahlreiche modernisierende Reformen eingeführt wurden. Die Leibeigenschaft wurde abgeschafft und ein modernes, an das französische Vorbild angelehntes Rechtssystem eingeführt, welches auf dem Code Napoleon beruhte. Entscheidend war der Beitrag, den die napoleonische Zeit zur Schaffung einer nationalen Legende, die die Polen in den folgenden Jahrzehnten trösten sollte. Unter anderem trug sie zu der Überzeugung bei, dass das übrige Europa ein bleibendes Interesse am Schicksal Polens hatte, da Bonaparte 1797 die Bildung polnischer Legionen unterstützte, die aus Emigranten und anderen in Italien lebenden Exilanten rekrutiert wurden. Die polnische Nationalhymne Mazurek Dąbrowskiego ist eine Hommage an den Kommandanten der Legion, Jan Henryk Dąbrowski, und Napoleon wird dort ebenfalls erwähnt.[4]

Die Polen kämpfen in verschiedenen Konflikten für Napoleon. Nach dem Vertrag von Lunéville im Jahr 1801 wurden die polnische Legion in die Karibik entsandt, um den Sklavenaufstand in der französischen Kolonie Saint-Domingue, dem heutigen Haiti, niederzuschlagen und die Sklaverei wieder einzuführen. Die Intervention scheiterte, allerdings verblieb eine kleine polnische Präsenz in Haiti bis ins 21. Jahrhundert.[5] Von den neuen Truppen, die nach der Gründung des Großherzogtums Warschau aufgestellt wurden, wurden etwa 10.000 in den Kampf gegen die Spanier und Briten im Napoleonische Krieg auf der Iberischen Halbinsel geschickt. Am meisten begeisterten sich die Polen jedoch für den Feldzug von 1812 gegen Russland, bei dem Polen das bei weitem größte ausländische Kontingent der Napoleonischen Armee stellten. Die Polen erhofften sich bei einem Sieg der Franzosen eine Wiedergewinnung Litauens und eine vollständige Revision der polnischen Teilungen nach 1772. Der Feldzug scheiterte jedoch und das Großherzogtum Warschau wurde 1815 aufgelöst, nachdem russische Truppen in Warschau einmarschiert waren.

Große Emigration im 19. Jahrhundert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die polnische nationalistische Entschlossenheit hatte Auswirkungen auf Zar Alexander I., da er akzeptierte, dass es keine Rückkehr zu der Situation von 1795 geben konnte, als Polen aufgelöst worden war. Auf sein Drängen hin wurden die Länder des napoleonischen Herzogtums, einschließlich der Stadt Warschau, Teil von „Kongresspolen“, eines russischen Satellitenstaates, der über einen eigenen politischen Spielraum verfügte und den napoleonischen Kodex bewahrte. Alexander erhoffte sich vermutlich, etwas von der Loyalität, die die Polen seinem großen Rivalen Napoleon entgegenbrachten, auf sich selbst übertragen zu können, aber er hat lediglich einen Mythos aufrechterhalten. Die Hoffnung auf ein liberales Polen, auf das Polen Napoleons, wurde so am Leben erhalten, bis diese durch den gescheiterten Novemberaufstand 1830/31 zerstört wurde. Die letzten polnischen Sonderrechte wurden nach dem Januaraufstand 1863/64 aufgehoben. Napoleon III. von Frankreich weigerte sich den Polen zu Hilfe kommen, setzte jedoch als Reaktion auf die Unterdrückung der Polen ein Bündnis mit Russland aus.[6]

Die Große Emigration war eine Auswanderung der politischen Eliten aus dem geteilten Polen von 1831 bis 1870, insbesondere nach den November- und Januaraufständen. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts spielten Personen, die als Emigranten außerhalb des Landes tätig waren, aus dem Exil heraus eine wichtige Rolle im politischen Leben Polens. Aufgrund der Emigration der politischen Eliten fand ein Großteil der politischen und ideologischen Aktivitäten der polnischen Intelligenz im 18. und 19. Jahrhundert außerhalb des geteilten Polens statt. Die meisten dieser politischen Emigranten lebten in Frankreich, das von den Polen – beeinflusst von Napoleon und dem Mythos einer französisch-polnischen Freundschaft – als Bastion der Freiheit in Europa angesehen wurde.[7] 1834 schrieb Adam Mickiewicz von seinem Pariser Exil aus sein episches Gedicht Pan Tadeusz, in dem er den Einmarsch Napoleons in Litauen im Jahr 1812 folgendermaßen feiert: Alle, die des Sieges sicher sind, weinen mit Tränen in den Augen/Gott ist mit Napoleon, und Napoleon ist mit uns!

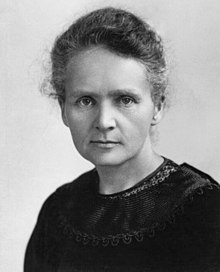

In dieser Zeit ließen sich einige berühmte Polen in Frankreich nieder, wie der Komponist Frédéric Chopin, Schriftsteller wie Adam Mickiewicz und Cyprian Norwid oder Unternehmer wie Louis Wolowski und André Citroën und später die Wissenschaftlerin Maria Skłodowska-Curie (Marie Curie). Etwa eine Million Menschen polnischer Abstammung leben im 21. Jahrhundert in Frankreich, vor allem in der Region Nord-Pas de Calais, im Großraum Lille und in der Bergbauregion (bassin minier) um Lens und Valenciennes. Auch in der Auvergne gibt es viele Nachkommen polnischer Einwanderer.

Zwischenkriegszeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach der Unabhängigkeit Polens durch den Ersten Weltkrieg unterstützte Frankreich die Polen uneingeschränkt. Während des Polnisch-Sowjetischen Kriegs (1919–1921) entsendete Frankreich eine französische Militärmission nach Polen, um die polnische Armee zu unterstützen.[8] 1921 vereinbarten beide Staaten ein militärisches, politisches und wirtschaftliches Bündnis, welches zwei Jahre später in Kraft trat. Dieses richtete sich besonders gegen eine mögliche neuerliche militärische Aggression Deutschlands. Es war allerdings nur eingeschränkt wirksam, da die Polen aufgrund von Gebietsstreitigkeiten kaum mit der Ersten Tschechoslowakischen Republik kooperierten, welche ebenfalls mit Frankreich verbündet war. In Reaktion auf die revisionistische und aggressive Außenpolitik von Adolf Hitler wurde im Jahr 1939 schließlich ein neues Bündnis geschmiedet. Das Kasprzycki-Gamelin-Abkommen wurde am 19. Mai 1939 in Paris unterzeichnet. Benannt wurde es nach dem polnischen Kriegsminister General Tadeusz Kasprzycki und dem Befehlshaber der französischen Armee Maurice Gamelin.[9] Es verpflichtete beide Armeen, sich im Falle eines Krieges mit Deutschland gegenseitig Hilfe zu leisten. Gamelin versprach eine „kühne Entlastungsoffensive“ innerhalb von drei Wochen nach einem deutschen Angriff.[10] Im Konflikt mit Deutschland gab es allerdings große Vorbehalte in Frankreich für die Unterstützung Polens in den Krieg gegen Hitler zu ziehen, was im Schlagwort Mourir pour Dantzig? („Sterben für Danzig?“) des späteren NS-Kollobarateurs Marcel Déat zum Ausdruck kam.[11]

Zweiter Weltkrieg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Frankreich erklärte Deutschland den Krieg, als es 1939 in Polen einmarschierte, und griff dann Deutschland an, doch die Franzosen führten lediglich einen Sitzkrieg, ohne Deutschland ernsthaft anzugreifen. Während der deutschen Invasion evakuierte Polen seine Goldreserven nach Frankreich.[12] Während der anschließenden deutschen Besetzung Polens wurde Ende 1939 in Frankreich eine neue polnische Armee unter dem Kommando von General Władysław Sikorski aufgestellt. Frankreich selbst fiel nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich 1940 unter die Herrschaft der Nazis, und in der Folge wurden 23.000 Polen von den Deutschen zur Zwangsarbeit in das von Deutschland besetzte Frankreich deportiert,[13] und auch französische Kriegsgefangene wurden in deutsche Kriegsgefangenenlager und Zwangsarbeitslager im deutsch besetzten Polen deportiert. Infolge der deutschen Besetzung beider Länder waren die offiziellen polnisch-französischen Beziehungen 1940–1944 ausgesetzt. Einige Polen schlossen sich der französischen Résistance an.[14] Polnische Truppen beteiligten sich auch an der Befreiung Frankreichs im Jahr 1944. Trotzdem wurde Frankreich vorgeworfen, sein Versprechen aus der Vorkriegszeit, den Polen zu helfen, gebrochen zu haben.[1]

Kalter Krieg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Während des Kalten Krieges (1947–1989) waren die polnisch-französischen Beziehungen schlecht, da sich beide Länder auf den entgegengesetzten Seiten des Eisernen Vorhangs befanden. Frankreich war Teil der NATO und Polen Teil des Warschauer Paktes, was der Intensität der politischen, zwischenmenschlichen und wirtschaftlichen Kontakte enge Grenzen setzte. Der französische Staatsmann Charles de Gaulle war mit Polen persönlich gut vertraut und besuchte Warschau 1967 im Rahmen seiner Ostpolitik. Nachdem das Kriegsrecht in Polen 1981 ausgerufen wurde, verkündete François Mitterrands Außenminister Claude Cheysson, dass Frankreich „selbstverständlich nichts tun wird“. Es setzten sich allerdings zahlreiche französische Privatpersonen und Intellektuelle für den Freiheitskampf der Polen ein und unterhielten Kontakte zur polnischen Gewerkschaft Solidarność.[1] Während des Kalten Krieges war das Pariser Magazin Kultura ein wichtiges oppositionelles Exilantenmagazin mit großem Einfluss auf das kulturelle und geistige Leben in der Heimat. In der Volksrepublik Polen stand Kultura auf der Liste der verbotenen Literatur.

Nach 1991[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die polnisch-französischen Beziehungen haben sich nach dem Fall des Kommunismus deutlich intensiviert. Polen, Frankreich und Deutschland wurden Teil des Weimarer Dreiecks, das 1991 geschaffen wurde, um die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern zu stärken. Frankreich war anfangs skeptisch hinsichtlich der Osterweiterung der Europäischen Union, da es fürchtete, dass diese den politischen Schwerpunkt der EU nach Mitteleuropa verlagern und Berlin zur politischen Hauptstadt Europas machen würde. Auch die enge sicherheitspolitische Anlehnung an die USA störte die Franzosen und hinsichtlich des Irakkriegs 2003 kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und Polen. Vorwiegend aus pragmatischen Gründen unterstützte Frankreich 2004 dennoch den EU-Beitritt Polens.[1] Seit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 kommt es regelmäßig zu Treffen der Staatschefs beider Länder und französische Unternehmen erhöhten ihre Auslandsinvestitionen in Polen. Durch den Beitritt Polens zum Schengen-Raum kam es auch zu einer neuerlichen Einwanderungswelle von Polen nach Frankreich.

Die Beziehungen Frankreichs zu den rechtspopulistischen polnischen Regierungen unter dem Einfluss der Brüder Jarosław und Lech Kaczyński waren gelegentlich angespannt. Die Verhandlungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Russlands Wladimir Putin wurden 2022 von Polens Premier Mateusz Morawiecki kritisiert. In Reaktion darauf bezeichnete Macron Morawiecki als „rechtsradikalen Antisemiten“ und warf ihm vor Marine Le Pen zu unterstützen. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau bestellte deshalb den französischen Botschafter für Gespräche ein.[15] Trotz derartiger Spannungen kooperierten beide Länder nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 bei der Unterstützung der Ukraine.

Wirtschaftsbeziehungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach dem Ende des Kalten Krieges haben beide Länder enge Handels- und Wirtschaftsbeziehungen etabliert. Das Handelsvolumen stieg auf 25,5 Milliarden Euro im Jahr 2021 und 29,5 Milliarden Euro im Jahr 2022. Im Jahr 2022 machte der bilaterale Handel mit Frankreich 4,2 % des polnischen Außenhandels aus, womit Frankreich der viertgrößte Handelspartner des Landes war. Gleichzeitig machte der Handel mit Polen 2,1 % des französischen Außenhandels aus, womit Polen zehntgrößter Handelspartner Frankreichs war. Über 1000 französische Unternehmen sind in Polen aktiv und gehören zu den größten ausländischen Investoren im Land. Französische Unternehmen haben eine große Präsenz in den Bereichen Telekommunikation (Play Communications, Orange Polska), Einzelhandel (Carrefour, Auchan) und Banken (BNP Paribas, Crédit Agricole) etabliert.[16]

Kulturbeziehungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In Polen gibt es zwei Ableger des Institut français in Warschau und Krakau sowie neun Ableger der Alliance française (Stand 2023). Französisch zählt zu den beliebtesten Fremdsprachen in Polen und wird von knapp einem Zehntel der Schüler im Land gelernt. Polen ist seit 1997 Beobachter in der Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Es besteht ein enger wissenschaftlicher und kultureller Austausch zwischen beiden Ländern sowie über 170 Städtepartnerschaften zwischen französischen und polnischen Gemeinden.[16]

Diplomatische Beziehungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Frankreich hat eine Botschaft in Warschau und ein Generalkonsulat in Krakau.

- Polen unterhält eine Botschaft in Paris und ein Generalkonsulat in Lyon.

-

Französische Botschaft in Warschau

-

Französisches Generalkonsulat in Krakau

-

Polnische Botschaft in Paris

-

Polnisches Generalkonsulat in Lyon

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ a b c d e Frostig bis freundlich: das französisch-polnische Verhältnis - ParisBerlin Web. 19. Juli 2014, abgerufen am 13. Mai 2024 (französisch).

- ↑ Antonius Lux (Hrsg.): Große Frauen der Weltgeschichte. Tausend Biographien in Wort und Bild. Sebastian Lux Verlag, München 1963, S. 323.

- ↑ John Stanley: French Attitudes toward Poland in the Napoleonic Period. In: Canadian Slavonic Papers. Band 49, Nr. 3-4, September 2007, ISSN 0008-5006, S. 209–227, doi:10.1080/00085006.2007.11092440.

- ↑ Napoleon and Polish Identity | History Today. Abgerufen am 13. Mai 2024.

- ↑ Napoleon schickt die Polnische Legion nach Haiti gegen die Sklaven. Abgerufen am 13. Mai 2024.

- ↑ Fritz Stern: Review of The Struggle for Mastery in Europe, 1848–1918. Vol. II of Oxford History of Modern Europe. In: Political Science Quarterly. Band 70, Nr. 1, 1955, ISSN 0032-3195, S. 112–115, doi:10.2307/2145420, JSTOR:2145420.

- ↑ J. Zubrzycki: Emigration from Poland in the nineteenth and twentieth centuries. In: Population Studies. Band 6, Nr. 3, März 1953, ISSN 0032-4728, S. 248–272, doi:10.1080/00324728.1953.10414889.

- ↑ Die Polen in Frankreich | Chemins de mémoire. Abgerufen am 13. Mai 2024.

- ↑ CONTRE-TEMOIGNAGES SUR UNE CATASTROPHE Par P.E. CATON. Nouvelles Editions Latines (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Nicole Jordan: The Popular Front and Central Europe: The Dilemmas of French Impotence 1918–1940. Cambridge University Press, 2002, ISBN 978-0-521-52242-7, S. 294– (google.com).

- ↑ Dieter Wild: Mourir pour Dantzig? In: Der Spiegel. 21. Dezember 1980, ISSN 2195-1349 (spiegel.de [abgerufen am 13. Mai 2024]).

- ↑ Polska Zbrojna. Abgerufen am 13. Mai 2024.

- ↑ Krystyna Wituska: Inside a Gestapo Prison: The Letters of Krystyna Wituska, 1942-1944. Wayne State University Press, 2006, ISBN 0-8143-3294-3 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Janusz K. Zawodny: The Great Powers and Poland 1919–1945: A Pawn Under the Table. In: The Polish Review. Band 30, Nr. 4, 1985, ISSN 0032-2970, S. 413–425, JSTOR:25778165.

- ↑ Wahlkampf in Frankreich: Macron nennt Polens Premierminister »rechtsradikalen Antisemiten«. In: Der Spiegel. 8. April 2022, ISSN 2195-1349 (spiegel.de [abgerufen am 13. Mai 2024]).

- ↑ a b Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères: France and Poland. Abgerufen am 13. Mai 2024 (englisch).